「すごろく」はただの遊びじゃなかった!

子育てをしていると、雨の日や外出できない日、何をして遊ぼうか悩むことがありますよね。

そんなとき、ふと棚の奥から出てきた「すごろく」。

正直、最初は「暇つぶし」くらいの感覚でした。ところが一緒にやってみてびっくり。

すごろくって、めちゃくちゃ知育効果があるんです。

- 数字に親しむ

- ひらがなを読む

- 計算の基本が身につく

- ルールを守る力が育つ

- 親子のコミュニケーションが深まる

遊びながら、こんなにたくさんの力が育つなんて、やってみないと気づかない発見でした。

1.すごろくは「数」の感覚を育てる遊び

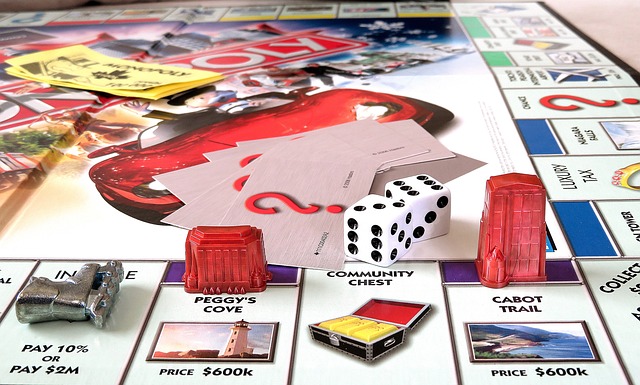

すごろくはサイコロを振って出た目の数だけ進む、というとてもシンプルなルールです。

でもこの動きの中に、子どもが「数を体感する」仕掛けがぎっしり詰まっています。

小さいうちは、サイコロの出目を指でなぞりながら「いち、にい、さん…」と一緒に声に出して数えます。

そのあと、コマを「いち、にい、さん…」と進めていく。これが、数の順番と数量の一致を覚える第一歩になります。

2.「6進んで2戻る」→「4進む」=引き算の芽生え

すごろくには、「◯マス戻る」などのマス目もよくあります。

はじめのうちは、

「6進んで…2戻って…またここだね」

と、ひとつずつコマを動かして確認していた我が子。

でも何度か繰り返すうちに、自然とこう言うようになりました。

「あ、4進むってことか!」

……これ、完全に引き算の思考なんです。

6−2=4を、計算としてではなく、動きの中で「気づく」。

引き算が苦手な子でも、「減らす・戻る」感覚を体感で覚えていける。

この「気づき」から、数の理解が一段深くなるのを感じました。

3.ひらがなを読む動機づけにもなる

最近のすごろくには、マスにいろいろな指示が書いてあるものが多くあります。

- 「1回休み」

- 「3マス進む」

- 「じゃんけんをして勝ったら5マス進む」

- 「好きな人に“ありがとう”と言う」

こういった指示を、最初は親が読み上げていましたが、ある日ふと、子どもがこう言いました。

「これ、『1かいやすみ』って書いてあるでしょ?」

そう、自分の番に関係あるから“読みたい”と思うんですよね。

「読む=行動につながる」ことを経験することで、ひらがなに対する意欲が高まります。

ただのお勉強ではなかなか得られない、「読みたい気持ち」が引き出される、すごろくの隠れた魅力です。

4.順番・ルール・感情のコントロールも学べる

すごろくは単に数字や文字だけでなく、社会性や感情の調整力のトレーニングにもなります。

- 順番を守る

- ルールに従う

- 負けても泣かずに頑張る(←これは毎回挑戦)

- 勝った人に「おめでとう」が言える

こうしたやり取りの中で、人と遊ぶための基本的なマナーや気持ちの整理も自然と練習できるのです。

親としても、ただ勝ち負けに一喜一憂するだけでなく、感情の起伏を共有し、共感し、支える機会にもなります。

5.親子で一緒に考える=学びの土台ができる

すごろくは、子ども一人ではできません。誰かと一緒に遊ぶことが前提です。

だからこそ、親子のやり取りの中で、「考えること」や「言葉で伝えること」が自然に身についていきます。

- どこまで進めばゴール?

- 次に5が出たらどうなる?

- 今◯マス戻ったから、さっきより何マス後ろ?

こうした問いかけをするだけで、子どもは思考力や予測力を総動員します。

そして何より、親が楽しそうに関わっていることそのものが、最高の学びの環境になるのです。

6.本気ですごろくをやると、家族が育つ

我が家では、すごろくは“本気の勝負”です。

大人も手加減しません。勝ちたいから本気でサイコロを振るし、悔しいときは「うわー!戻されたー!」と本気で悔しがる。

これがまた、子どもにはたまらなく面白いらしいんです。

でも、ただ盛り上がるだけではありません。“本気の遊び”の中にこそ、本物のコミュニケーションや教育の種があります。

- 大人がルールを守る姿を見て、子どももまねする

- 大人が悔しがる姿を見て、「感情は出していい」と学ぶ

- 大人が楽しんでいるから、子どもも「本気で遊ぶのはカッコいい」と思える

本気で遊ぶことで、子どもは大人も学んでいる姿や、失敗を笑える余裕、最後までやりきる姿勢を自然と吸収していきます。

7.家族みんなが“平等なプレイヤー”になる時間

普段、家庭の中ではどうしても親が「教える側」、子どもが「教わる側」になりがちです。

でも、すごろくの時間は違います。

サイコロの目ひとつで、一番後ろにいた人が一気にトップに躍り出ることもあるし、逆もまた然り。

勝ち負けのあるゲームだからこそ、みんなが同じルールの中で、本気で向き合える。

- 子どもが親を抜かして大喜び

- 親が負けて「今日は◯◯ちゃんの勝ち~!」と大騒ぎ

- 思わずハイタッチ!でも負けた人には「また次があるよ」と声をかける

こうしたやりとりが、家庭の中に“対等な関係”と“共に楽しむ空気”をつくっていきます。

8.“本気の遊び”が、記憶に残る学びになる

子どもにとって印象に残る学びは、ドリルよりも、テストよりも、「心が動いた体験」です。

- 本気で勝負して、悔しくて泣いたすごろくの夜

- 笑い転げながら「また戻されたー!」と叫んだ瞬間

- みんなで拍手して、勝った人を讃えたあの場面

そんなひとつひとつが、記憶に残る“学びの物語”になっていきます。

そしてきっと、大人になっても覚えているのは、

「家族で本気で遊んだあの時間」ではないでしょうか。

おわりに:すごろくは“学びの宝箱”

すごろくは、ただの昔ながらの遊びではありません。

その中には、

- 数の理解

- ひらがなの読解

- 思考力と予測力

- 社会性と感情の整理

- 親子の絆と対話

…といった、大切な力がたっぷり詰まっています。

そして、家族で本気で取り組むことで、その価値は何倍にもなります。

ちょっとした時間を見つけて、家族で一緒にすごろくを囲んでみてください。

遊びの中に、たくさんの学びと笑顔が生まれるはずです。

コメント